Ekonom dan Pakar kebijakan publik Achmad Nur Hidayat menanggapi pernyataan Hakim MK Arief Hidayat yang menyatakan berkabung atas prahara di Mahkamah Konstitusi dan menyatakan kondisi Indonesia yang semakin terpusat di tangan segelintir orang, mencerminkan keresahan yang sangat dirasakan oleh publik, khususnya para akademisi dan intelektual di Indonesia.

Para intelektual, yang memiliki pemahaman mendalam mengenai konstitusi dan tatanan negara, tentunya sangat peka terhadap perubahan dan dinamika yang terjadi dalam struktur kekuasaan negara. Mereka cenderung kritis terhadap setiap gejala yang menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip-prinsip demokrasi dan konstitusionalisme.

Pernyataan Arief Hidayat yang menyebutkan bahwa kondisi Indonesia yang lebih parah dibandingkan dengan era Soeharto dan Sukarno, tentunya menemukan gema di hati para akademisi dan intelektual. Mereka yang telah mempelajari sejarah dan perkembangan negara Indonesia, pasti bisa membandingkan kondisi saat ini dengan masa lalu dan melihat adanya perbedaan yang signifikan.

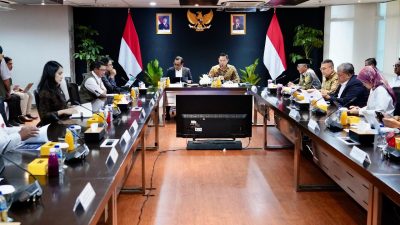

Selain itu, kritik Arief terhadap putusan MK yang menambahkan ketentuan syarat calon presiden dan wakil presiden boleh di bawah usia 40 tahun asalkan pernah menjabat sebagai kepala daerah, juga mencerminkan keresahan para akademisi dan intelektual. Mereka memahami bahwa penambahan norma aturan seharusnya dilakukan oleh legislatif, dan bukan oleh yudikatif. Kritik ini menjadi penting mengingat para akademisi dan intelektual memiliki peran untuk menjaga keberlanjutan nilai-nilai konstitusi dan demokrasi di Indonesia.

Menurut Achmad Nur Hidayat kenyataan yang disampaikan oleh Hakim MK Arief Hidayat adalah kenyataan yang tidak bisa dipungkiri. Fungsi legislatif yang seharusnya menjadi penyeimbang kekuasaan malah seolah menjadi corong kekuasaan dalam menentukan regulasi atau hanya sekedar menjadi tukang stempel.

Legislatif Sebagai Corong Kekuasaan?

Jika kita melihat berbagai produk Undang-Undang (UU) yang telah disahkan, seperti UU Minerba, UU IKN, UU Cipta Kerja, dan UU Omnibus Law Kesehatan, kita bisa melihat bahwa regulasi-regulasi tersebut dengan mudah disetujui oleh DPR RI, tanpa melalui proses pembahasan yang layak dengan melibatkan rakyat dan tanpa mendengarkan suara rakyat.

Situasi ini menjadi ironis mengingat DPR seharusnya merupakan wakil dari rakyat dan berfungsi untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Namun, apa yang terjadi malah sebaliknya, di mana kepentingan rakyat seolah diabaikan dan tidak menjadi prioritas dalam pembuatan kebijakan dan regulasi.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi (MK) yang seharusnya menjadi benteng pertahanan konstitusi juga dengan mudah diintervensi oleh kepentingan kekuasaan. Hal ini tentu sangat memprihatinkan mengingat MK seharusnya menjadi lembaga yang menjaga dan mempertahankan nilai-nilai konstitusi serta hak-hak dasar warga negara.

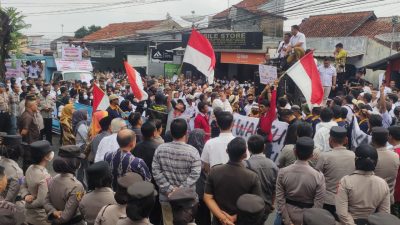

Kondisi ini tentunya menjadi perhatian serius bagi kita semua, khususnya para akademisi dan intelektual, untuk bersama-sama berjuang dalam menjaga nilai-nilai konstitusi dan demokrasi di Indonesia. Gugatan-gugatan terhadap berbagai produk undang-undang bermasalah yang dibuat oleh pemerintah dengan mudah ditolak.

Presidential Treshold 20% bukti nyata upaya segelintir orang untuk menguasai eksekutif, legislatif dan yudikatif

Presidential threshold (PT) sebesar 20% telah menimbulkan kontroversi dan menjadi sumber perdebatan yang hangat di kalangan masyarakat dan partai politik. Banyak yang berpendapat bahwa ketentuan ini justru menjadi hambatan dalam menerapkan demokrasi yang seutuhnya di Indonesia. Mengapa demikian?

Dengan adanya PT 20%, partai-partai politik harus memiliki setidaknya 20% kursi di parlemen atau memperoleh 20% suara secara nasional untuk dapat mengusung calon presiden. Ketentuan ini, bagi banyak pihak, dianggap sangat membebani bagi partai-partai kecil dan baru. Sebagai akibatnya, banyak partai yang merasa terpaksa melakukan berbagai manuver politik, melakukan koalisi, hingga mungkin mengorbankan sebagian prinsip dan ideologi mereka demi memenuhi syarat tersebut.

Gugatan terhadap PT 20% ini bukan tanpa alasan. Bagi banyak pihak, ketentuan ini dianggap merugikan dan mendistorsi esensi dari demokrasi itu sendiri. Dalam konteks demokrasi, setiap partai seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dalam pemilihan presiden, tanpa harus dibebani oleh syarat yang memberatkan dan cenderung menguntungkan partai besar.

Ironisnya, dengan adanya PT 20% ini, aktivitas politik lebih banyak dihabiskan untuk berbicara bagaimana caranya untuk memenangkan pemilihan, bukan fokus pada gagasan atau ide untuk memajukan bangsa. Demokrasi yang idealnya harus menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan pemikiran untuk memajukan bangsa, malah menjadi ajang kompetisi kekuatan yang penuh polemik.

Polemik PT 20% ini tidak hanya menguras energi dan pikiran partai politik, tapi juga merenggangkan hubungan antar partai dan mengalihkan fokus dari isu-isu substantif yang seharusnya menjadi perhatian. Seharusnya, dalam sebuah demokrasi, diskusi politik lebih banyak bicara tentang gagasan bagaimana nasib bangsa ini kedepan di berbagai sektor, bukan sekadar strategi bagaimana caranya untuk menang. Sejauh mana kita akan membiarkan demokrasi kita menjadi ajang pertarungan kekuatan semata, tanpa substansi yang jelas untuk kepentingan rakyat?

Penulis : Achmad Nur Hidayat, MPP (Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta dan CEO Narasi Institute)